Zungenbändchen zu kurz – Wann ein Eingriff sinnvoll ist

Ein zu kurzes Zungenbändchen – auch „Ankyloglossie“ genannt – klingt auf den ersten Blick harmlos. Doch wenn es unbehandelt bleibt, kann es kleine und große Herausforderungen mit sich bringen: beim Stillen, beim Sprechen oder sogar beim Zähneputzen. Vielleicht haben Sie bei Ihrem Kind schon bemerkt, dass es die Zunge nicht weit herausstrecken kann. Oder Sie selbst spüren Einschränkungen beim Schlucken oder Sprechen. Dann fragen Sie sich möglicherweise: Muss das Zungenbändchen operiert werden? In diesem Beitrag erklären wir Ihnen leicht verständlich, wann ein Eingriff sinnvoll ist, wie er abläuft und was Sie danach beachten sollten.

Was ist das Zungenbändchen – und warum kann es zu kurz sein?

Das Zungenbändchen ist eine schmale Schleimhautfalte unter der Zunge. Sie verbindet die Unterseite der Zunge mit dem Mundboden. Bei manchen Menschen ist diese Falte von Geburt an zu kurz oder zu straff – das schränkt die Beweglichkeit der Zunge ein.

Wussten Sie, dass bereits 3–5 % aller Neugeborenen mit einem zu kurzen Zungenbändchen zur Welt kommen? Es handelt sich also um keine Seltenheit. Die genaue Ursache ist nicht immer bekannt, genetische Faktoren scheinen aber eine Rolle zu spielen.

Was bedeutet „zu kurz“ in der Praxis?

Stellen Sie sich vor, die Zunge ist wie ein Arm, der sich nicht weit genug ausstrecken lässt, weil ein straffer Gurt ihn zurückhält. So ist es beim zu kurzen Zungenbändchen: Die Zunge bleibt in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt – besonders nach vorne und oben.

Die Auswirkungen können sehr unterschiedlich ausfallen: Manche Babys haben dadurch Stillprobleme, Kinder lispeln oder Erwachsene haben Verspannungen im Kiefer- und Nackenbereich.

Wie erkennt man ein zu kurzes Zungenbändchen?

Ein zu kurzes Zungenbändchen lässt sich oft bereits bei der Geburt feststellen – manchmal wird es aber auch erst später erkannt. Die Symptome hängen vom Alter und vom Grad der Einschränkung ab.

Folgende Anzeichen können auf ein zu kurzes Zungenbändchen hinweisen:

Je nachdem, wann die Einschränkungen auffallen, kann eine logopädische Begleitung oder ein zahnärztlicher bzw. HNO-ärztlicher Check helfen, Klarheit zu schaffen.

Mögliche Folgen eines unbehandelten Zungenbändchens

Bleibt das Zungenbändchen unbehandelt, kann es in manchen Fällen zu Folgeproblemen kommen.

Mögliche Langzeitwirkungen:

Unser Tipp: Beobachten Sie Ihr Kind beim Essen, Sprechen oder Zähneputzen – manchmal zeigen sich die Hinweise ganz unauffällig im Alltag.

Wann ist eine Behandlung wirklich nötig?

Nicht jedes kurze Zungenbändchen muss behandelt werden. Viele Menschen leben völlig beschwerdefrei damit. Die Entscheidung für einen Eingriff hängt weniger vom optischen Befund ab – sondern davon, ob funktionelle Einschränkungen vorhanden sind.

Ein Eingriff kann sinnvoll sein, wenn:

Die Entscheidung sollte gemeinsam mit Fachpersonen (z. B. Kinderärzt:in, Logopäd:in, Kieferorthopäd:in oder Zahnärzt:in) getroffen werden.

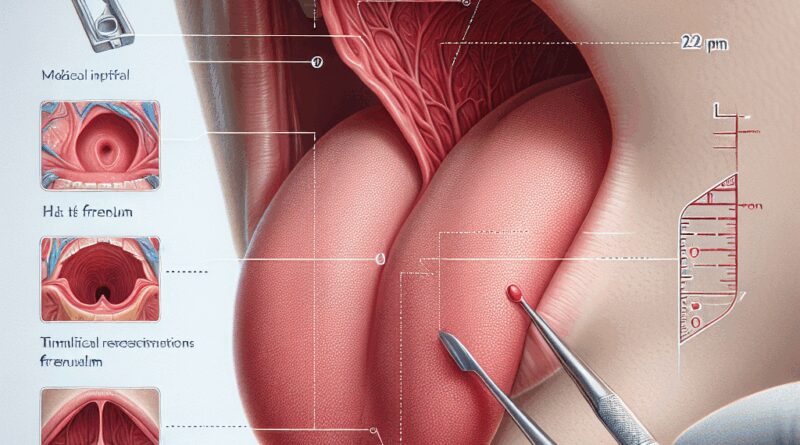

Wie läuft eine Zungenbändchen-Operation ab?

Ein Eingriff am Zungenbändchen ist meist ein kleiner, unkomplizierter Eingriff – oft ambulant durchführbar. Es gibt zwei gängige Varianten:

1. Durchtrennung mit Schere oder Skalpell

Dieser Eingriff heißt auch „Frenotomie“. Dabei wird das Zungenbändchen vorsichtig durchtrennt. Oft reicht schon eine kleine Öffnung, um die Zunge freier beweglich zu machen.

Bei Neugeborenen erfolgt dies häufig ohne Betäubung, da dort kaum schmerzhafte Nervenfasern vorhanden sind. Bei älteren Kindern oder Erwachsenen wird in der Regel lokal betäubt.

2. Laserbehandlung

Manche Zahnärzt:innen nutzen einen speziellen Laser, um das Zungenbändchen präzise und nahezu blutungsfrei zu durchtrennen. Der Vorteil: weniger Nachblutung, schnellere Wundheilung, meist keine Nähte nötig.

Beide Methoden sind in der Regel sicher, schonend und schnell durchgeführt.

Was passiert nach dem Eingriff?

In den Tagen nach dem Eingriff ist mit einem leichten Wundschmerz zu rechnen. Je nachdem, wie stark das Bändchen war und wie alt der Patient oder die Patientin ist, unterscheiden sich die Empfehlungen für die Nachsorge.

Wichtige Nachbehandlungen können sein:

Unser Tipp: Die konsequente Nachsorge entscheidet darüber, wie erfolgreich der Eingriff langfristig ist.

Zungenbändchen bei Babys – Besonderheiten und Tipps für Eltern

Besonders wichtig ist das Thema beim Stillbeginn. Ein zu kurzes Zungenbändchen kann das effektive Saugen verhindern – und das bedeutet Stress für Mutter und Kind.

Eltern sollten aufmerksam werden, wenn:

Stillberaterinnen mit Erfahrung in oraler Restriktionen (Zungen- und Lippenbändchen) sowie spezialisierte Kinderärzt:innen oder Zahnärzt:innen können gezielt weiterhelfen.

Viele Fachpersonen empfehlen bei Neugeborenen eine möglichst frühe Behandlung – gerade zum Schutz der Stillbeziehung in den ersten Lebenswochen.

Häufige Fragen zum zu kurzen Zungenbändchen (FAQ)

Verwächst sich ein zu kurzes Zungenbändchen mit der Zeit?

Nein. Ein zu kurzes Bändchen wächst nicht mit oder „löst“ sich von selbst – wenn Einschränkungen bestehen, bleibt das Problem meist dauerhaft.

Tut die Operation weh?

Bei Babys ist der Eingriff sehr kurz und wird meist als kaum schmerzhaft beschrieben. Bei älteren Kindern oder Erwachsenen erfolgt eine örtliche Betäubung – manche spüren danach ein paar Tage ein Spannungsgefühl.

Muss ich mein Baby nach dem Eingriff stillen?

Im Gegenteil: Stillen ist sogar erwünscht! Der direkte Haut-zu-Haut-Kontakt, Saugen an der Brust und Milchfluss fördern die Wundheilung und helfen der Zunge, sich neu zu orientieren.

Wie lange dauert die Heilung?

Meist heilt die kleine Wunde innerhalb weniger Tage gut ab. Konsequente Nachsorge wie Zungenübungen helfen dabei sehr.

Fazit: Wann ist eine Behandlung des Zungenbändchens sinnvoll?

Nicht jedes kurze Zungenbändchen ist ein Fall für den OP-Tisch. Wichtig ist: Es geht um die Funktion – nicht nur ums Aussehen.

Wenn Stillen, Sprechen oder Schlucken eingeschränkt sind oder muskuläre Beschwerden bestehen, lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Die gute Nachricht: Eine entsprechende Diagnose und Behandlung kann zuverlässig helfen – meist mit kleinem Aufwand und großem Nutzen.

Hören Sie dabei auf Ihr Bauchgefühl und holen Sie sich Unterstützung von Fachpersonen.

Stillberaterin, Kinderzahnarzt oder erfahrene Logopädin: Mit dem richtigen Team an Ihrer Seite steht einer gesunden Entwicklung von Zunge und Mundraum nichts im Weg.

Quellen:

- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Informationsmaterial zu Kindergesundheit

- Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK): Empfehlungen zur oralen Gesundheit

- Eltern.de: Stillprobleme durch zu kurzes Zungenbändchen

- La Leche Liga Deutschland e.V.: Beratung zum Thema Stillen und Zungenbändchen

- NetDoktor.de: Medizinische Infos zum Zungenbändchen